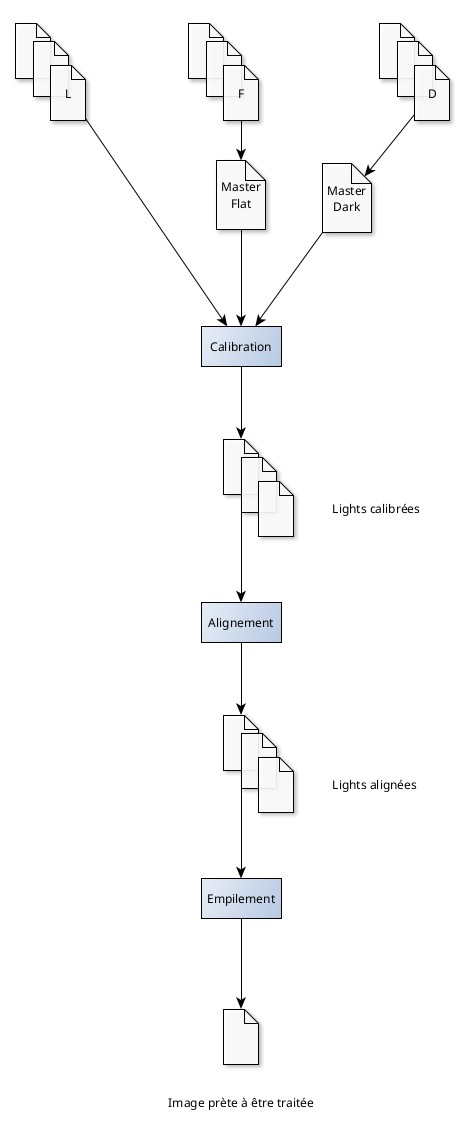

Le but de cette opération est de transformer une série d’images unitaires en une seule image qui sera ensuite travaillée.

Pour y arriver, on doit calibrer les images brutes (ou Light), puis les aligner et enfin les empiler (stacking).

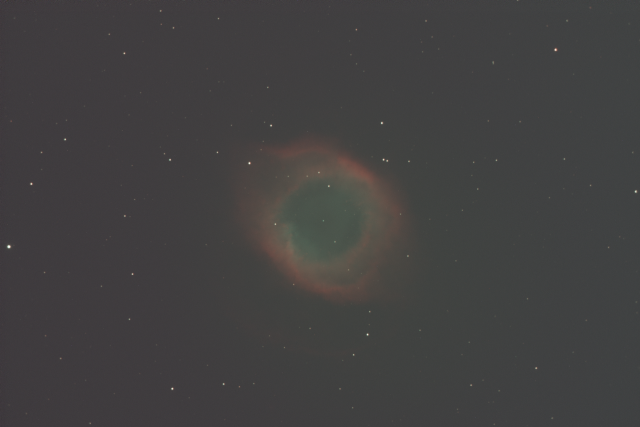

Voici à titre d’exemple la comparaison d’une image unitaire avec le résultat de l’empilement de plusieurs images. Plus on mets d’images et plus il y a de signal sur l’image finale.

Mais avant d'arriver à ce résultat, il y a un peu de travail !

Création des "masters" et calibration des images

On doit créer les masters darks et master flats qui vont nous servir à calibrer les images.

Si vous avez bien suivi, on peut récupérer les masters darks pour lesquels seules les composantes de temps d'exposition et de température sont important. Par contre, pour les master flat, ils devront être réalisés à chaque série d'images.

A l'issu de cette opération, on obtiens donc deux images :

- le master dark : il contient les informations sur le bruit numérique et les pixels chauds. Le master dark sera soustrait des images brutes (lights).

- le master flat : il contient les variations de lumière (vignetage) et les poussières du capteurs.

Il convient alors de réaliser la calibration sur chaque image Light pour supprimer le bruit numérique et les pixels chauds (avec le dark) et on "divise" par le dark pour uniformiser l'éclairement et supprimer les poussières.

Les images calibrées sont alors plus homogènes sur l'entièreté de la séquence et les images sont prêtes à être empilées.

Alignement et empilement des images

Suit ensuite le processus d'alignement des images. En effet, au cours de la nuit ou lorsqu'on réalise une photo sur plusieurs nuits, le cadrage peut-être légèrement différent d'une série d'image à une autre. Au cours d'une même nuit, il peut également y avoir quelques décalages. On ne peut donc pas empiler les images telles quelles. Sinon, on obtiendrait une image flou !

Les logiciels permettent donc d'aligner automatiquement les images entre elles. Les étoiles présentent sur l'image sont extraites et repérées, puis un processus mathématique permet d'aligner toutes les étoiles repérées sur chacune des images. Ce processus permet donc de corriger les petits décalages horizontaux et verticaux mais également les différences d'angles sur les images.

Pour ma part, c'est à ce moment du process que je vais trier les images pour supprimer :

- les images avec des filets d'étoiles,

- les images avec des étoiles "baveuses",

- les images vraiment trop pourries suite à un passage de nuage par exemple.

J'effectue ce tri à la main en regardant les images une à une avec une loupe. Généralement, à la fin du process on est un peu aveugle avec les yeux qui tournent dans les orbites, mais c'est primordial...

On peut alors empiler les images !

C'est également un traitement quasi automatique. L'empilement va générer 3 images :

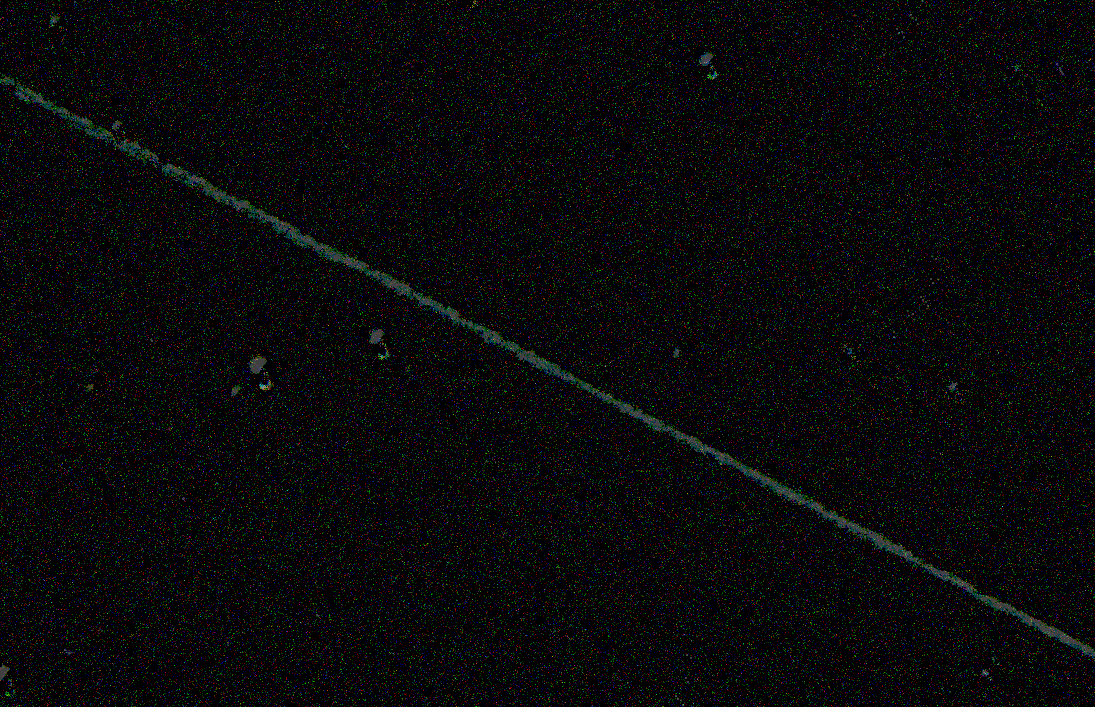

- l'image brute d'empilement : c'est l'image qui servira de base au traitement. Elle est néttoyée et normalement moins bruitée que l'image initiale

- l'image "moyenne" : elle contiendra les pixels qui sont considérés comme abérrants (des trainées d'avion ou de météores par exemple qui forment une ligne uniforme sur toute l'image)

- une image qui représente la carte de "réjection" : ce sont les points qui ont été supprimé de l'image empilée.

Ces étapes un peu rébarbatives et chronophages sont vraiment indispensables si on veut pouvoir travailler correctement par la suite. Et c'est à partir de l'image intégrée qu'on va pouvoir "sentir" ce que pourra donner l'image finale. Si l'image empilée est bruitée, s'il y a des bavures, des étoiles pas très rondes... Inutile de poursuivre... Il faut alors reprendre les images une à une pour détecter les éventuelles images qui viendrait dégrader le signal final.

Par exemple, sur une série d'images, si une image est un peu floue ou si elle comporte un léger filet d'étoile (sûrement sû à un problème de guidage), il ne faut pas la conserver. Les traitements informatiques peuvent faire des miracles... mais dans une certaine mesure !

On a désormais une image qui est "propre", sans bruit, sans défaut majeur.

Le principe de traitement est résumé ci-après :

Et c'est maintenant que le travail commence à être rigolo !

Ces étapes de prétraitement sont fort heureusement pour la plupart automatisées. Elle sont cependant gourmandes en ressources disque. Atitre d'exemple, la nébuleuse IC 434 (Tête de cheval) de 2024 pèse 420Go en data sur le disque ! Bon, on parle de 30 heures d'exposition...